发现 Art | 马可鲁&白京生:挚爱至简

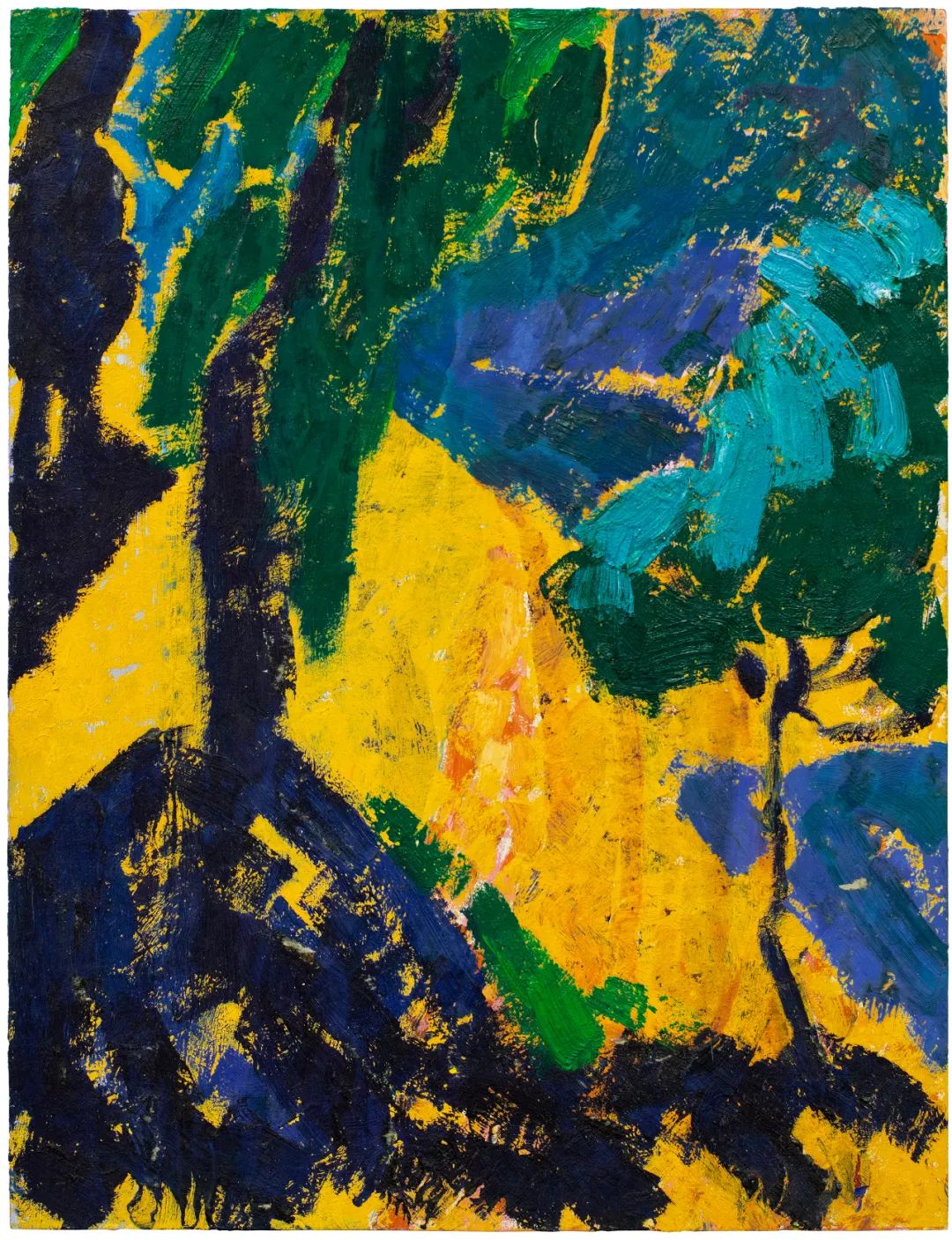

马可鲁老师,总说“who cares !”,或许除了艺术他并不把任何事当回事儿,他不喜欢谈主意说风格,太多空泛宏大的辞藻,大到把艺术钩织成了一件很玄的东西,每个人都有着自己的理论修饰着自己的主义,在马可鲁老师眼中一切所谓风格流派都是“bullshit”,“ I’m saying nothing,I keep silence。I don’t know anything。”马可鲁老师用他的作品《Ada》告诉大家,他想画,就必须要画,他太喜欢画了。极其简单,仅此而已,别无其他。

关于人生的疑问,在马老师口中你或许得不到一个精准的方法论。他有他自己的语言节奏,他会和你说很多他的人生,他的过往,而关于如何生活,怎么选择,希望你可以自己从这些经历中有所感悟。如果你有勇气破釜沉舟,远赴异乡,在浮华的引诱和贫穷的洗劫中去选择,去发现;发现你的热爱。你就不会在现实与理想之间彷徨与迷茫。这一切,远不是一个马可鲁能够为你阐述明白的,生活需要体验与感受。

每一个独立的个人,都有自己的修行。对于马可鲁老师来说,他的修行是对艺术的探索,对自己表达的追求。在这场修行中马老师与他的妻——白京生,始终以一种地球与月星般的形态,彼此独立又相互牵引着,马老师没有说太多关于爱情的看法,他称白京生女士为“白老太太”他说:“白先生”是一个极其简单的人,做饭可口,画画比他勤快。在将近 4 个小时的采访中,马老师毫无重复的为我们讲述了关于艺术关于过往的故事,无意中,却反复说起”白老太太“。或许这也是一种关系的体现,它埋在你的生活深处,你不想言表,可溢于言表。

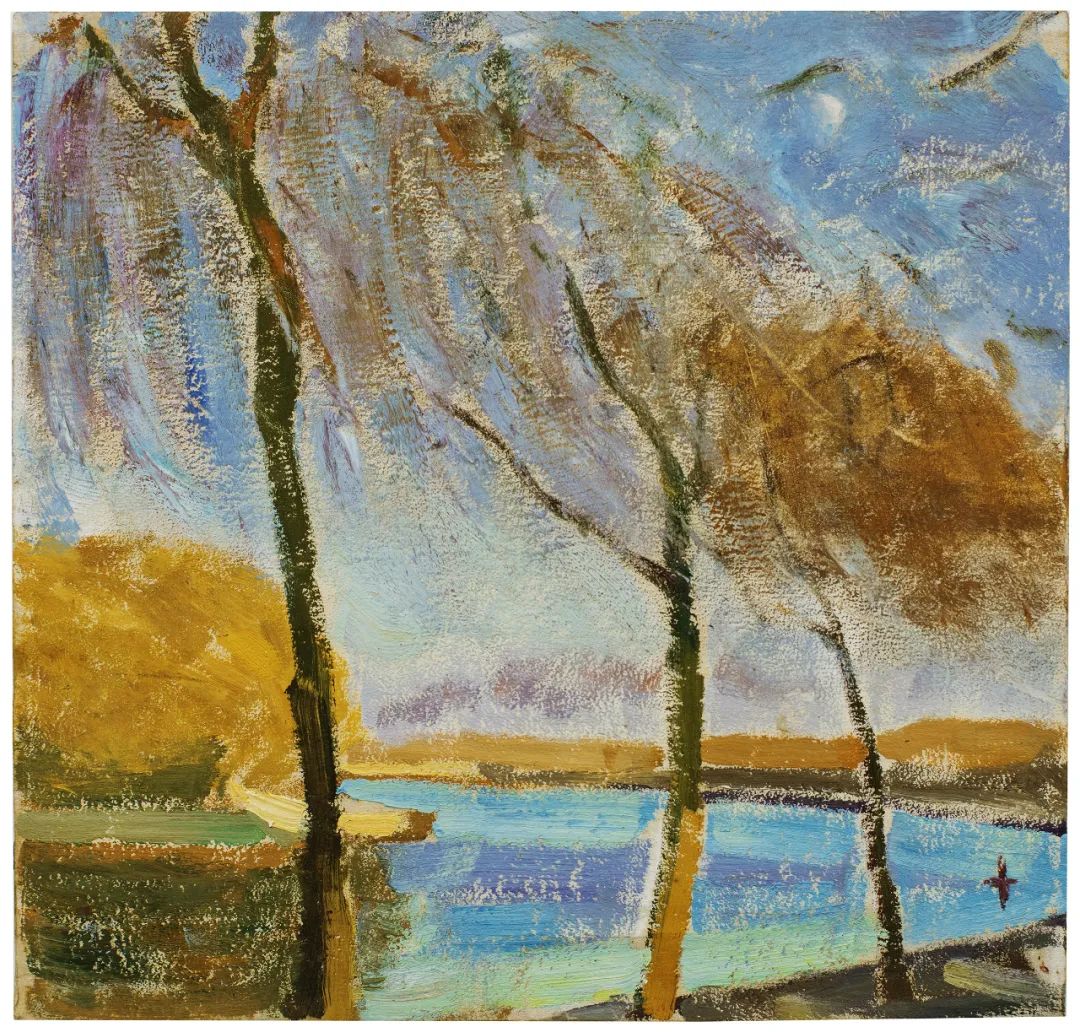

艺术家白京生她是隐藏的生命,也是隐藏的艺术家,性格羞涩胆怯,淡然温雅,受先生马可鲁老师的影响,除去绘画与创作不喜于交流其他 , 但一谈及艺术 , 羞涩与紧张不在 ,娓娓向你语说她对艺术的理解与创作的感悟 , 她的作品 , 色彩交错中保持着一份理性的克制,一种在秩序中的绽放,在看似温和、平静的画面背后 , 实则暗隐着一股温婉的力量。笔者是一个艺术的门外人,仍能感受到“温园日志”带来的感触,于是折服于“白先生“的 Tender Power。丈夫马可鲁之于白老师来说是亦师亦友的存在,四十年的生活中,马老师带她了解印象派、讲述色彩与光的关系,绘画的构图——最近十几年讲的多是抽象绘画的来源,重要艺术家及作品在艺术史上的影响。

生活就是这样没有我们眼中的风花雪月,却也是二人的乐事。大部分时间,白老师在家中创作每天早晨在阳台上喝茶,阳光照在脸上,眯起眼睛,进入一种“醉茶”的状态,五彩缤纷的光合色彩都映入眼前如梦幻般美妙,白老师用她独有的方式感受光与色彩带来的触动,创作就这么自然而然的发生着。而先生马可鲁则在工作室中创作,在绘画过程中,两人互不干扰,各自安好,对于彼此的作品两人的评论也极为精简:叫好或叫停。不会有过多的解释,这或许就是多年生活培养出的默契。就像白老师同样选择与我们交流艺术避开了爱情这一话题一样。她说:“我眼中的马可鲁是一个执著,勇于突破,常常不按常规出牌的人。他最常说的一句话是 :“Who Cares !”崇拜与赞赏,溢于言表。

马可鲁

1954年出生于上海,后迁居北京。从文革时期 到二十世纪八十年代间、他独立于中国官方的 艺术实践,开启了富有创新精神的艺术生涯, 是七十年代“无名画会”的参与者。他参加了 1974年的地下艺术展和1979年无名画会的公开 展,80年代初开始成为北京抽象艺术实验小组的一员。1988年-1990年就学纽约州立大学帝国 学院艺术系,其后于纽约持续创作多年,2006 年后他回国定居,开始了全新的绘画实践。

白京生

50年代中期生于北京 70年代开始学画,曾师从朱金石、马可鲁 1990年赴美,在美国期间作品多为风景静物 2006年回国,现居北京,自由艺术家。

壹号 THEONE:您觉得您的绘画和您个人音乐风格喜好是接近还是完全相反的两个方向?

马可鲁:一致的。实际上不管我的抽象画也好,我的写生也是,还有我现在做的 Ada 也好,所有的这些它的一种气息,不管再简单的作品也好,作品里我注重的一个是感觉,还有就是精神性,这个对我来说是必不可少的。这些跟我听的音乐,看的书或者是文学,他们跟我作品的气息都是一致的。我的绘画里面有很多我用的都是音乐的名字,比如说春之祭,《Boogie Street》,《黑色心跳》,《波西米亚狂想曲等等》。

壹号 THEONE:生活中您和白老师在家里边烹饪美食比较多?

马可鲁:她不愿意吃我做的饭,的确她做的可口,这是毫无疑问的。我反倒比她愿意做,她反而懒,但是我完全理解,过去她有心气。但是画画她比我勤快,她真是每天画,她没有太多可想的,没有手机,给她手机她也不要,非常简单的。

壹号 THEONE:您曾经说您的妻子白女士是一个很简单的人,那么我们在如今这个或许已经过份娱乐化又繁杂的世界里,怎样才能保持简单纯真,对看似苛刻的生活充满热爱?

马可鲁:其实我最理想的状态,包括工作室现在的东西都不要,什么都不要,这么多东西干什么,我有基本的就可以了,一个小木屋,一盏灯,画点水彩画,一个很小的屋子就够了。要能做到我真想什么都没有。开一辆车,吃饱了然后到处走,画点小画,我常常需要的只是这一平米,一天十几个小时,我对所有这些物质的财富积累没有概念,我也从来不会羡慕。

壹号 THEONE:在您的《心灵乌托邦》中我看到的是秩序与冲撞,在井然有序中,总有着不安定的试探,这样富有戏剧感的表达是来自内心世界关乎于叛逆的某种冲动吗?

白京生:我自认为,我愿做一个完美主义者,也可能和我在以往的工作性质有关,我做过簿记、管理,都是和数字打交道,都需要一丝不苟。在纽约我做了一段时间的花布设计的画工,对颜色的调配要求极为严格,另一份工作是属于服装的配饰,虽五颜六色但需要搭配和谐的十分精美,所以我对许多事情都秉持认真的态度。同时,在我的画里也同样受到影响,红颜色在我的画里出现的比较多,我想表达的是事物的和谐与人们共存的美好。

壹 号 THEONE:2020 年 您 举 办 了 画 展 “ 光 景:1972-1984”这段时期对您有怎样非同寻常的意义呢?

白京生:当时我们这些年轻人在一起走自己的和官方美术不一样的路,共同在一起经历 10 年文革,到了改革开放,这么一个跨度。这跨度你要说在绘画的风格上来讲,整个是我研究绘画的语言,锤炼自己绘画语言的这么一个过程。我说自然包含多种语义,一个是从最早我说到外面去画个风景,同时在这个阶段我们也看大量的书,到现在其实你要让我推荐喜欢艺术的年轻人,怎么样进入现代主义,我还是愿意推荐这本书,就是《印象派绘画史》,约翰雷华德,我是在 69 年读的,那时候那本书就是非常好一本书,它讲了艺术史的发展,从法兰西的古典主义到浪漫主义到德拉克拉瓦,再到印象派的出现这些人他们的矛盾,他们的启蒙意识,他们的艺术——整个描写。当年我15 岁,激动的一塌糊涂,这奠定了我怎么去看自然,怎么去感受自然,开启了一个创意。

壹号 THEONE:您是如何做到“执于心、破而立”在传达宁静的气息同时又没有消弱作品的艺术张力的?

白京生:我很小的时候,由于家庭变故造成性格比较内向,不太敢讲话,上学的时候喜欢独自发呆,老师讲课我也常常走神儿,但是喜欢上美术课,1966 年文革开始,我们没学上了,在家里找到一本白描花卉,有时间就临摹,在那个动荡的年代获得了片刻的宁静。我记得 70 年代初。还读了许多所谓的禁书,让我知道生活与艺术的方方面面,一路走来,受马可鲁的影响,他无形中性格也影响我,不爱交流与作品与绘画不相干的事情。