发现 ART | 磊落:心里的声音

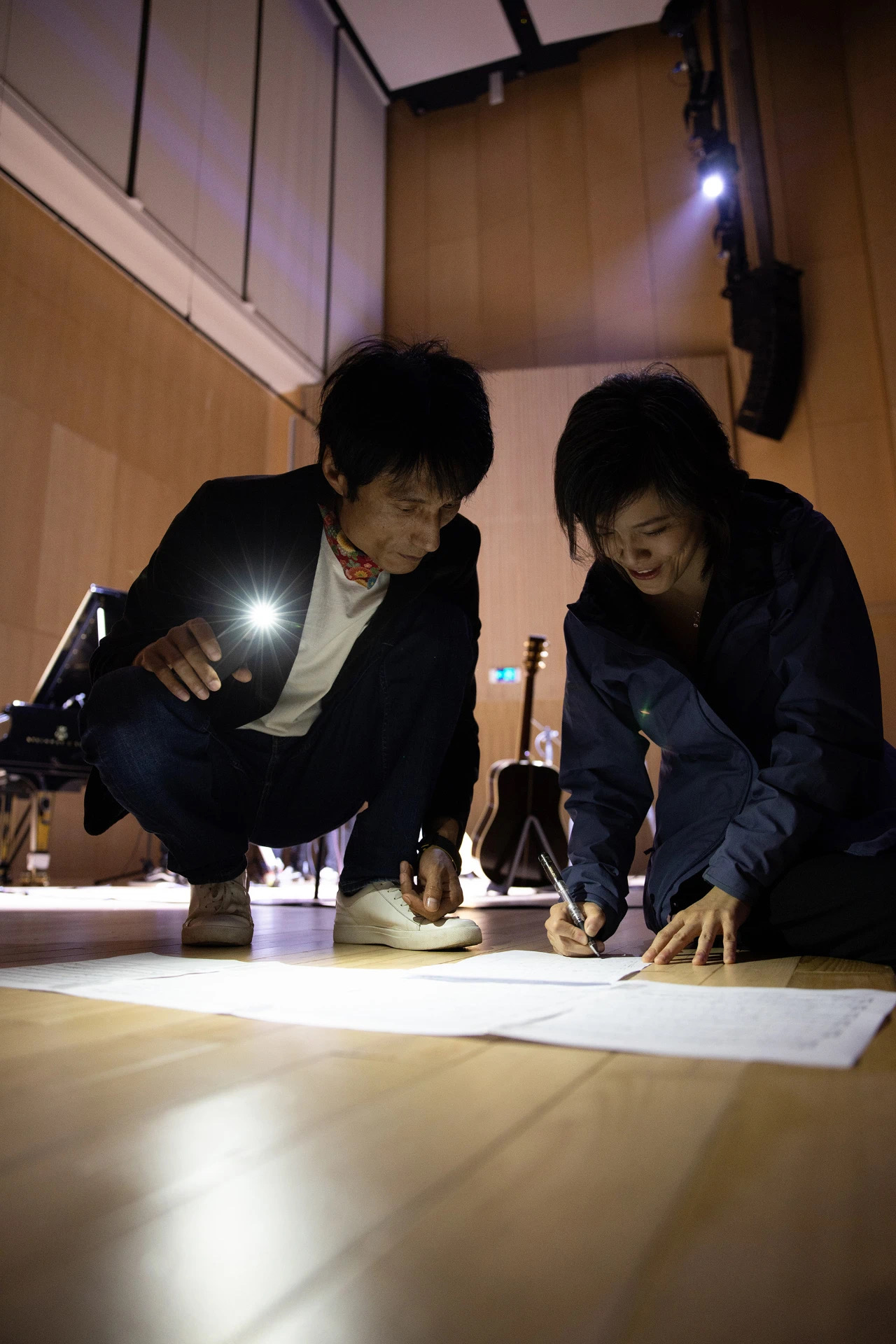

和磊落组合的相遇是一种缘分,我偶然间在他们的音乐里听到了自己内心的声音。此时恰逢王磊老师到北京来参加《乐队的夏天》节目演出,他和曾经鲍家街43号的组合成员们要在这里重聚,我们就这么一拍即合地见了面。乐乐老师笑称第一次与王磊“隔空对谈”,在短短的对话时间里,我们认识了一个最真实、真诚的磊落,如果你坐下来认真聆听,相信每个人都能在他们的音乐里找到自己。

乐乐:现在有个很流行的词叫“破圈儿”,但只是因为现在的专业划分越来越细了。而反观到很早之前的古希腊,我们发现介绍一个人的时候会有天文学家、科学家、诗人等等各种各样的标签,他们有很多选择尝试各种的可能性,现在反而定性得越来越死。经常也有人问我:做建筑设计的为什么跨得这么远去做音乐?而我真正在从事这两者的时候,我觉得他们的交集内容非常多,这些带有创意内核的职业本质上都是相通的。跨界其实就只是我们的想法产生了共鸣而创造出了新东西,而创意本身的共鸣可能和我们的专业都没有关系,只关乎我们的审美取向,所以我们也一直在做这样的事情:找一些有趣、好玩的、能够产生共鸣的人去合作。

王磊:《芒尖夕照》其实展现了我小时候记忆中的一个画面。我们家到我上学的地方有一条大路和小路,家长不让我们走那条比较偏的小路,而小孩子就喜欢那里,那是一片特别大的麦地,我们喜欢从那里穿过去,孩子们都已经把麦子踩倒了,踩出了一条小路。每天放学的时候我经常在那玩,我妈就会从家里找过来喊:“天都这么晚了,还不赶紧回家!”这时候我就会赶紧回去,这对我小时候的成长来说是一个固定的画面,我对这个地方印象特别深刻,每天太阳快下山的时候,我和小伙伴会迎着傍晚的风,坐在麦地边上,太阳从山上要落下,刚好照到跳动的麦穗的尖上。这就是我记忆中的《芒尖夕照》。

乐乐:其实我们可以把它看作是电影中的一个画面,例如《低俗小说》里有一个唯美的骑着摩托车的画面,但如果你没有看过整部《低俗小说》,你可能会认为那是一部优美的片子,但那只是一个片段性的感受。《芒尖夕照》就可能是枪林弹雨中的一曲过渡。现在很少有人能坐下来,将一整首专辑里的音乐按顺序完整的听完,而我们的某一个单曲可能是某一个片段,整张专辑才是一个完整的故事。如果能够有一个很好的欣赏过程,那么其实会听到更多更丰富的东西,听到我们到底想表达什么。